Le Projet Archéologique du Rocher des Aures

- Bienenue au Projet archéologique du Rocher des Aures

- Résumé du Projet archéologique du Rocher des Aures

- Bibliographie sélectionnée du Projet archéologique du Rocher des Aures

- Rapport préliminaire de la campagne de fouilles 2014

- Rapport préliminaire de la campagne de prospections 2013

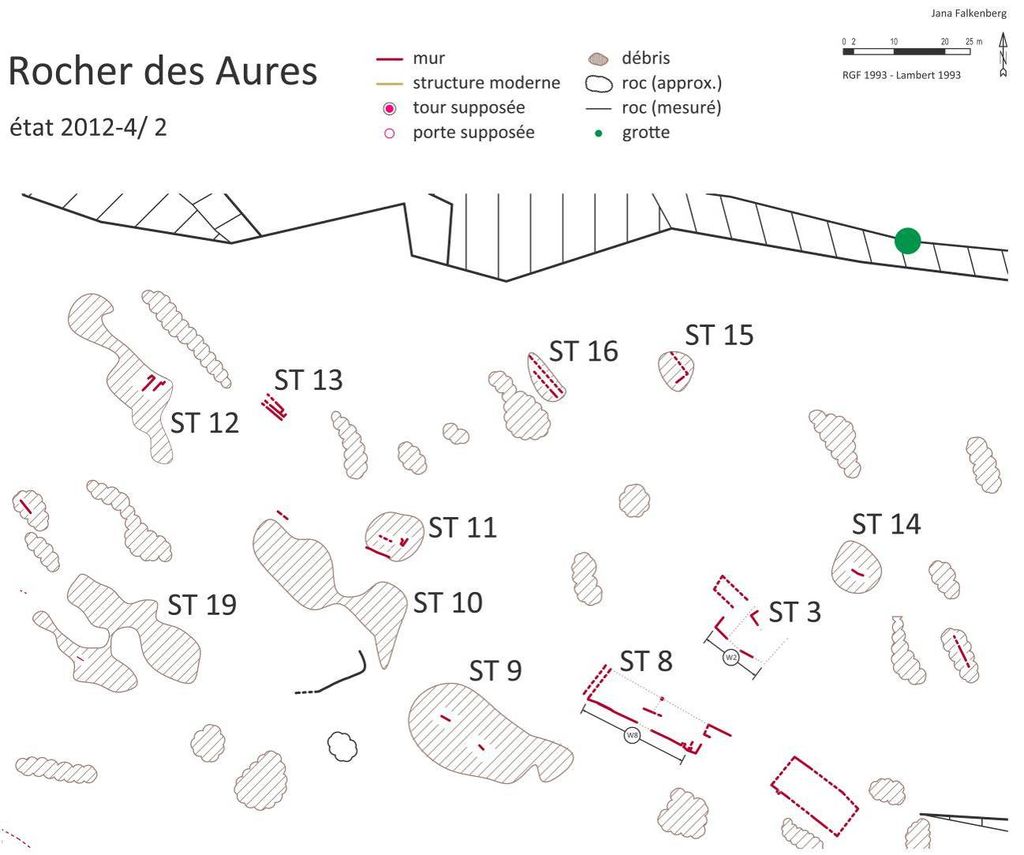

- Rapport préliminaire de la campagne de prospections 2012

- I. Introduction

- II.a. Les parties centrales du plateau

- II.b. Chronologie

- II.c. Rapport sur les trouvailles en verre

- II.d. Indications de „fouilles“ antérieures

- III. Perspectives

- IV. Inventaire du mobilier en verre et catalogue des céramiques et tuiles

- Rapport préliminaire de la campagne de prospections 2011